Un après midi, par une journée d’hiver ensoleillée, je me rendais chez un ami qui venait d’acquérir un dragon d’eau, un sympathique petit reptile. Alors qu’il le tenait dans l’une de ses mains, mon hôte me fit observer un point particulier sur la tête du petit dragon. Dans un premier temps je ne remarquai rien de spécial aussi il m’indiqua un petit point situé à peu près entre les deux yeux de l’animal. Il me désigne alors cette particularité comme « le troisième œil » du reptile. Interloqué par ce terme je lui demandai de m’en dire plus sur ce qui, pour ma part, apparaissait comme une découverte. Puis une fois de retour de chez moi, j’effectuais quelques recherches pour compléter les informations qu’il m’avait fournies.

L’oeil pinéal

Il apparaît que ce troisième œil, dit « œil pinéal », est visible chez différents reptiles sous la forme d’une petite écaille translucide située entre les deux yeux latéraux ou derrière la tête (cf photo). Il possède un cristallin, une cornée ainsi qu’une rétine photo-réceptrice. Plusieurs hypothèses existent concernant les fonctions attribuées à cet organe :

- l’assimilation des ultraviolets pour synthétiser la vitamine D, qui intervient dans l’absorption du calcium et du phosphore par les intestins, ainsi que dans leur réabsorption par les reins

- la détermination du cycle nycthéméral, correspondant à un cycle biologique de 24 heures, dont la régulation dépend des variations rythmiques et naturelles de luminosité

- la thermorégulation qui permet à l’organisme de conserver une température constante

- la perception de la lumière polarisée , déterminant ainsi la position du soleil par temps couvert et aidant ainsi à la navigation

On pourrait donc l’assimiler à un capteur spécifique captant les différentes informations relatives à la luminosité et à la température.

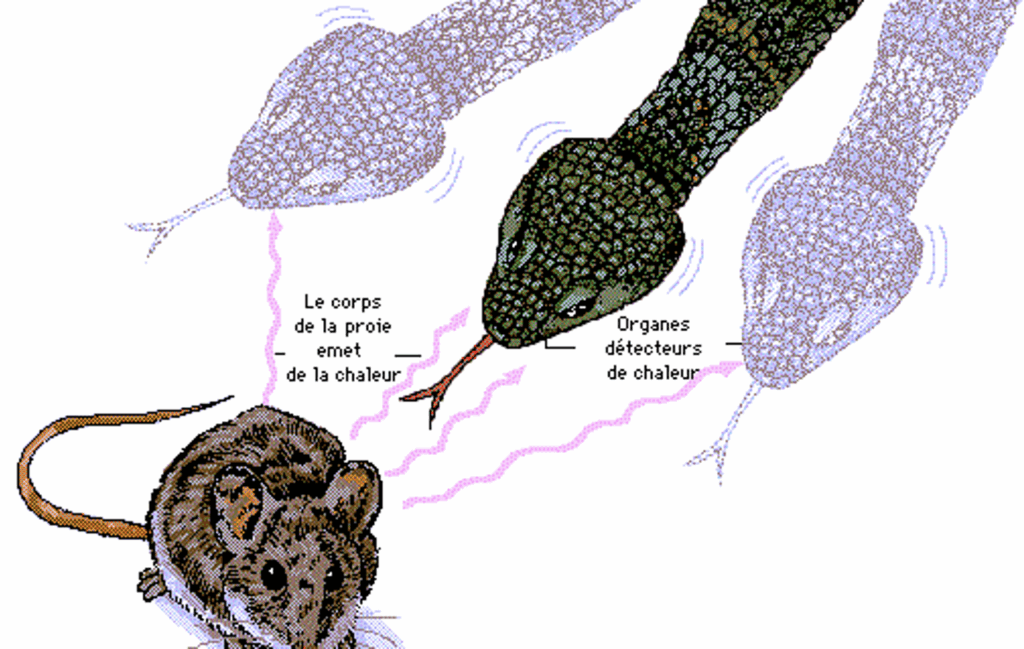

Pour les serpents, ce « troisième œil » est constitué de cellules thermosensibles. On le trouve par exemple au bout du museau du crotale sous la forme de multiples fossettes, ce qui lui permet de chasser sa proie qu’elle soit statique ou en mouvement. Même si elle se dissimule en s’immobilisant ou en se camouflant, sa température interne reste pour le prédateur un indicateur manifeste de sa présence. Avec son « troisième œil » il peut différencier deux signatures thermiques différentes avec une précision au millième de degré et identifier sans problème sa proie figée dans le décor.

Qu’en est-il des autres espèces ? Possèdent-elles également un organe similaire ?

La glande pinéale

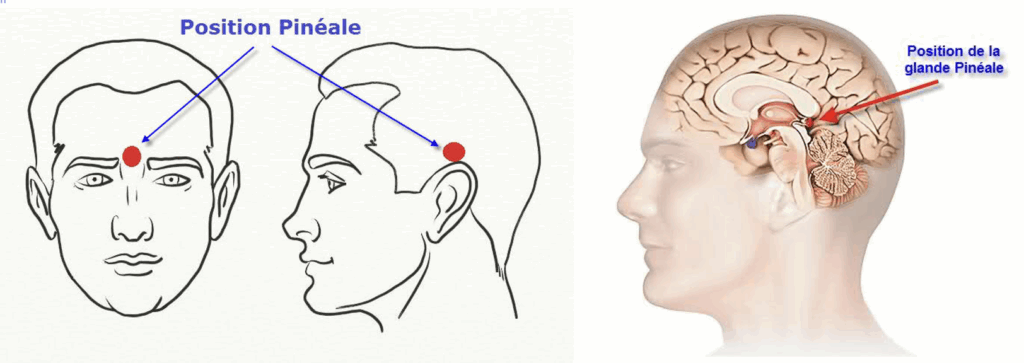

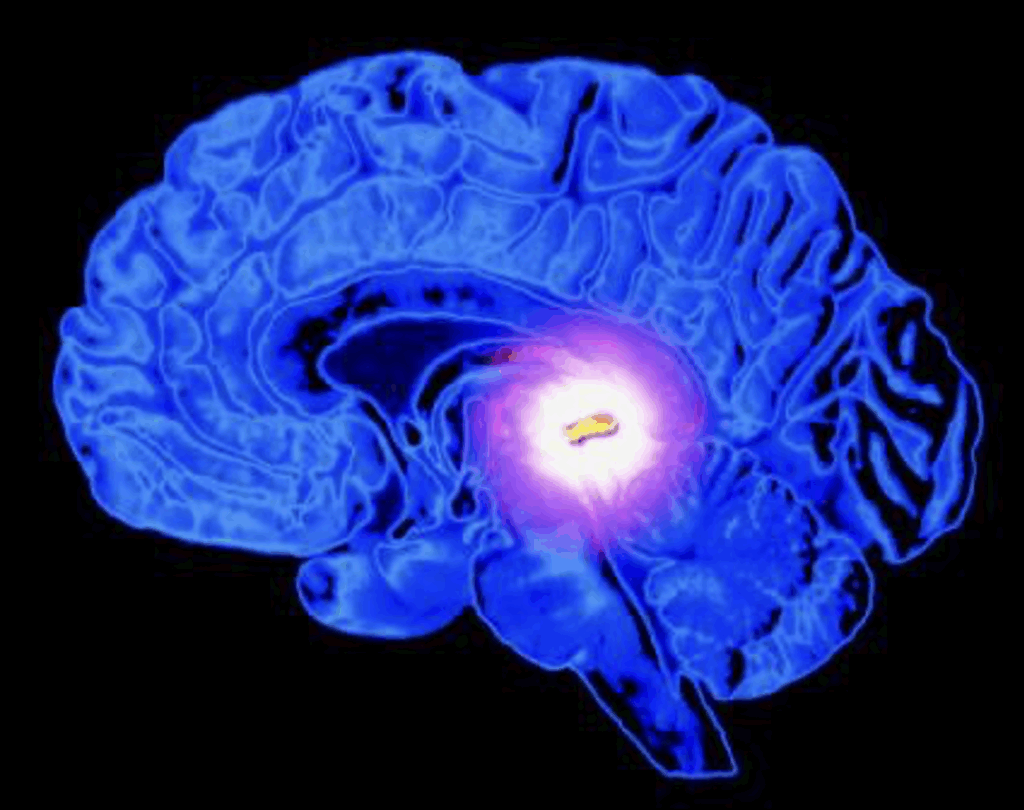

Chez les mammifères, dont l’homme, on trouve ce « troisième œil » rétracté dans le cerveau sous la forme d’un organe appelé glande pinéale ou épiphyse. Cependant ce dernier a perdu sa fonction photoréceptrice de par sa position dans la structure cérébrale. Seules les cellules de la rétine assurent désormais la captation de la lumière ambiante, dont les informations sont traitées par un noyau hypothalamique particulier accolé au carrefour des nerfs optiques, appelé le noyau suprachiasmatique. Ce noyau assure la régulation circadienne qui est responsable de l’alternance du rythme veille-sommeil. La glande pinéale convertit ensuite le rythme imposé par le noyau suprachiasmatique en message hormonal dans le corps humain sous la forme de mélatonine.

On peut considérer que le troisième œil persiste en partie, non plus sous la forme d’un organe distinct, mais de cellules différenciées à l’intérieur de la rétine. « La présence de ce système explique pourquoi les souris énuclées perdent leur sensibilité aux rythmes circadiens, mais pas celles qui sont aveugles suite à la disparition de leurs cônes et de leurs bâtonnets », explique le neurobiologiste Ignacio Provencio, à la base de cette découverte.

Le « troisième œil », chez les mammifères, est considéré comme un organe vestigial, c’est à dire dépourvu en partie de sa fonction première, voire dans certains cas, devenu complètement inutile. Le corps humain possède d’autres organes vestigiaux tels que les dents de sagesse, l’appendice ou le coccyx et bien d’autres. Certains de ces éléments pourraient totalement disparaître au cours de nos prochaines évolutions. Mais regardons maintenant de plus près les propriétés de la mélatonine et de la glande pinéale.

Nous l’avons vu la fonction première de la glande pinéale est la diffusion de la mélatonine. Surnommée de par son action « hormone du sommeil », elle est secrétée uniquement la nuit par la glande pinéale en réponse à l’absence de lumière (pic de sécrétion entre 3h et 5h chez l’humain).

Fonctions de la glande pinéale

On lui attribue plusieurs fonctions :

- régulation des rythmes chrono-biologiques

- détoxification de l’organisme par ses propriétés antioxydantes

- régulation de la pression artérielle

- renforcement du système immunitaire

- action sur la spermatogenèse (fabrication des spermatozoïdes) chez l’homme et dans le cycle menstruel chez la femme

- adaptation à l’environnement

Dans certaines régions où la luminosité est en baisse, par exemple en période hivernale, la surproduction de la mélatonine déclenche une dépression saisonnière, ainsi qu’un affaiblissement de l’organisme. D’où ce sentiment de fatigue et cette baisse de motivation qu’on éprouve par moment en hiver ainsi qu’une plus forte probabilité de tomber malade durant cette période. On observe qu’avec le manque de luminosité le nombre de suicides augmente : ainsi le taux de suicidés est plus important dans les pays nordiques qu’autour de la Méditerranée.

La mélatonine intervient également dans le traitement de la maladie d’Alzheimer. En combinant la prise de cette hormone avec l’exposition à la lumière naturelle, il est possible de réduire les principaux symptômes de la maladie : dépression, réveil nocturne, agitation, détérioration cognitive, comportements agressifs, limitations fonctionnelles au quotidien.

Glande pinéale et DMT

Certaines recherches tendraient à prouver que la glande pinéale produirait naturellement de la DMT en très petite quantité. Qu’est ce que la DMT ? La diméthyltryptamine est un puissant psychotrope qui produit un effet hallucinogène quasi-immédiat et de courte durée. On la trouve à l’état naturel dans de nombreuses plantes tels que les graines de Yopo ou les lianes Bianisteropsis dont l’écorce est utilisée dans la préparation du breuvage ayahuasca, consommé traditionnellement par les chamanes des tribus d’Amazonie.

La DMT peut provoquer des effets similaires à une expérience de mort imminente, un ensemble de sensations pouvant être ressenties lors d ‘un coma avancé ou d’une mort clinique précédant la réanimation. Certaines témoignages rapportent différents phénomènes tels que la décorporation, la vision de parents décédés ou l’attraction vers un tunnel de lumière. D’autres consommateurs évoquent l’apparition fréquente d’anges ou d’extraterrestres.

Les recherches sont encore en cours sur les effets de la DMT ainsi que sur la possibilité de la création de cette substance par la glande pinéale. Pour en savoir plus sur cette substance, vous pouvez consulter l’ouvrage du chercheur Rick Strassman « DMT-La molécule de l’esprit » qui contient de nombreux témoignages sur la prise de DMT.

Expériences mystiques et extrapolation

Longtemps restée un mystère pour les différentes civilisations, la glande pinéale a été l’objet de spéculations et considérée comme l’organe propice aux expériences mystiques, la connaissance de soi et la rencontre avec Dieu.

En effet, le fait que l’épiphyse soit la seule structure du cerveau à ne pas apparaître en « double exemplaire » a longtemps contribué à alimenter de multiples hypothèses à son égard. De plus elle se trouve exactement au milieu de la ligne virtuelle passant entre nos deux hémisphères cérébraux. Elle est également la dernière glande endocrine dont la fonction a été trouvée. Identifiée avec certitude depuis l’époque Claude Galien (IIe siècle ap. J.-C.), l’un des pères de la pharmacie, la glande pinéale était alors appelée kornarion (pignon de pin) en raison de sa forme semblable à la graine d’un conifère.

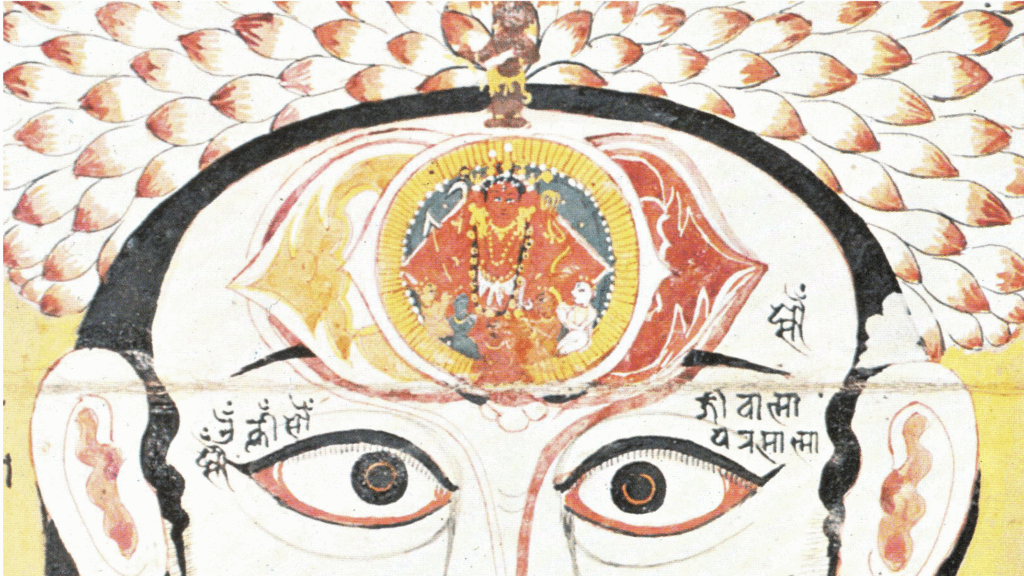

Dans la mythologie védique du Yoga, la glande pinéale est associée, tantôt au chakra Ajna ou 3e œil, tantôt au Sahasrara ou chakra de la couronne, situé au sommet du crâne. René Descartes désignait la glande pinéale comme le « siège » de l’âme en se basant sur l’unicité de la glande pinéale dans la structure cérébrale. Il voyait dans l’épiphyse une possibilité d’interface entre le corps matériel et l’âme immatérielle. Dans le discordisme, la glande pinéale est l’interface de communication privilégiée avec la déesse Eris.

On retrouve la représentation de la glande pinéale dans de nombreuses illustrations et sculptures de différentes civilisations et époques, laissant à penser que cet organe suscitait de nombreuses interrogations et interprétations depuis les premières recherches médicales. Il est très probable que la médecine égyptienne, déjà très développée en -2000 av. JC, avait déjà connaissance de cet organe. Cependant je ne m’avancerai pas plus en avant sur les différentes spéculations existantes concernant la glande pinéale. Je vous laisse le soin d’entreprendre des recherches sur ce sujet passionnant aussi bien sur le plan scientifique que sur le plan spirituel.

Leave a Reply